Dalam gelapnya malam zaman, cahaya pengetahuan dan informasi menjadi pelita yang membimbing peradaban manusia. Dari kata-kata yang diucapkan hingga gambar-gambar yang merambah pikiran, media penerangan telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah manusia. Di tengah gemuruh zaman modern, terdapat sebuah tempat yang memelihara harta karun bersejarah ini, sebuah tempat di mana koleksi-koleksi yang membawa jejak-jejak perjalanan komunikasi dari masa ke masa ditempatkan dengan hormat dan kecermatan.

Selamat datang di Museum Penerangan, tempat di mana cahaya sejarah komunikasi Indonesia bersinar terang. Melalui artikel blog ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan menggali daftar koleksi menarik dari Museum Penerangan yang menggambarkan evolusi komunikasi dan penerangan dari masa ke masa. Sebuah perjalanan yang mengungkap makna mendalam di balik setiap benda dan artefak yang disimpan di balik dinding-dinding museum ini.

Dari benda-benda yang menceritakan kisah radio pertama hingga peralatan modern yang membawa pesan-pesan kilat di era digital, koleksi-koleksi Museum Penerangan akan mengajak Anda untuk merenungi betapa pentingnya peran komunikasi dalam membentuk jati diri bangsa dan membangun hubungan yang lebih baik antara manusia. Mari kita mulai perjalanan kita untuk mengungkap sebagian dari harta karun sejarah komunikasi di Museum Penerangan dalam bagian pertama artikel ini.

Untuk itu, mari kita simak Bagian 1 dari benda koleksi yang ada di Museum Penerangan.

Alat Perekam untuk Blanks Fonograf

Koleksi 1. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Pada tahun 1958, Radio Republik Indonesia (RRI) memulai penggunaan alat perekam blank yang berperan penting dalam dunia siaran. Alat ini difungsikan untuk mencetak blank, yang merujuk pada piringan alumunium yang dilapisi bahan film lunak. Blank tersebut memiliki peran sentral dalam proses siaran, di mana bahan siaran yang telah direkam pada pita suara tape recorder dapat dijejalkan ke dalam blank. Hal ini memungkinkan operasional siaran melalui meja putar piringan hitam menjadi lebih efisien dan lancar.

Nomor Registrasi: 4.3, serta Tahun Registrasi: 1993, menandakan pentingnya alat ini sebagai bagian dari koleksi Museum Penerangan. Dengan nomor inventaris MP.PC/RAD0039, kontribusi dari pihak Presto dalam mempersembahkan alat ini juga diabadikan. Terbuat dari bahan besi campuran dan plastik, alat perekam blank memiliki dimensi yang mengesankan, dengan ukuran panjang 91 cm, lebar 61 cm, dan tinggi 140 cm.

Melalui alat perekam blank ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi telah memainkan peran krusial dalam pengembangan dan kemajuan dunia siaran. Dari penggunaan bahan film lunak hingga integrasi dengan meja putar piringan hitam, alat ini merepresentasikan tonggak sejarah yang memberi warna pada perjalanan komunikasi dan penerangan di Indonesia.

Arloji Roskopf Juru Penerangan

Koleksi 2. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Arloji yang berada di hadapan kita memiliki sejarah yang tak ternilai sebagai milik salah satu Juru Penerangan pada masa awal kemerdekaan. Dalam era di mana akses media seperti televisi dan radio belum merata, peran Juru Penerangan menjadi sangat penting. Mereka adalah pahlawan yang membawa pesan-pesan dan program pemerintah ke daerah-daerah pedalaman, tempat di mana informasi sulit dijangkau. Melalui medan sulit, mereka berjuang untuk memberikan penerangan kepada masyarakat Indonesia.

Dengan nomor registrasi 2.22 dan tahun registrasi 1993, arloji ini menjadi bagian tak terpisahkan dari koleksi Museum Penerangan. Dengan nomor inventaris MP.PC/PEU0089, kontribusi dari Roskopf Watches dalam mewujudkan arloji ini juga diabadikan. Terbuat dari bahan besi campuran, arloji ini mengesankan dengan ukuran diameter 5 cm dan tebal 2.3 cm.

Sebuah arloji yang tampaknya sederhana ini mengingatkan kita pada peran luar biasa yang dimainkan oleh Juru Penerangan pada masa lalu. Mereka adalah penjelajah dan pembawa cahaya informasi di tengah keterbatasan sarana komunikasi. Arloji ini bukan sekadar benda, melainkan simbol dari semangat dedikasi yang luar biasa, mengingatkan kita akan pentingnya memberikan penerangan pada setiap sudut negeri.

Audio Mixer untuk Studio Pertama TVRI

Koleksi 3. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Audio Mixer yang Anda lihat memiliki sejarah yang menghubungkannya dengan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta serta acara-acara kenegaraan lainnya. Dalam konteks ini, peran Audio Mixer menjadi sangat krusial. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur suara di studio sehingga suara yang dipancarkan dapat dinikmati oleh pemirsa televisi dengan jelas dan tanpa gangguan.

Dengan nomor registrasi 4.3 dan tahun registrasi 1993, Audio Mixer ini menjadi bagian yang tak ternilai dari koleksi Museum Penerangan. Nomor inventaris MP.PC/TV0070a menandakan kontribusi dari Philips dalam menciptakan perangkat ini. Terbuat dari bahan kayu, plastik, dan besi, Audio Mixer ini mengesankan dengan ukuran panjang 42.5 cm, lebar 27.5 cm, dan tinggi 42 cm.

Sebuah perangkat yang mungkin terlihat sederhana, Audio Mixer ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengalaman visual dan auditori yang berkualitas dalam setiap acara. Ia membawa kita kembali ke masa di mana penyiaran acara-acara besar adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Audio Mixer ini, selain menjadi benda koleksi, juga merupakan simbol perjalanan teknologi dan komunikasi yang telah membentuk bentuk hiburan dan informasi yang kita nikmati saat ini.

Buku Catatan Adinegoro

Koleksi 4. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Buku catatan yang ada di hadapan kita memiliki nilai historis yang tak ternilai, menjadi milik seorang tokoh pers yang diakui, Adinegoro. Beliau, dengan nama asli Djamaluddin, adalah seorang jurnalis berpengaruh yang telah meninggalkan jejak signifikan dalam dunia pers. Kegigihannya dalam mencatat gagasan dan pemikiran tampak dalam buku catatan ini, yang menjadi saksi bisu atas dedikasinya sebagai seorang jurnalis.

Dalam dunia di mana pena dan kertas adalah senjata utama jurnalis, Adinegoro dikenal sangat rajin mencatat setiap gagasan dan pandangannya dalam buku catatan ini. Buku catatan ini kemudian menjadi sumber inspirasi untuk naskah-naskah serta artikel-artikel yang ditulisnya di berbagai surat kabar. Isinya beragam, mengandung tulisan tangan pribadi serta kliping dari berbagai nota seminar dan konferensi yang menjadi referensinya.

Dengan nomor registrasi 1.133 dan tahun registrasi 1993, buku catatan ini menjadi salah satu harta berharga dalam koleksi Museum Penerangan. Nomor inventaris MP.PC/PER0322c menunjukkan pentingnya kontribusi dari berbagai pihak yang menjaga kelestarian dan sejarah buku catatan ini. Terbuat dari kertas, buku catatan ini memiliki dimensi yang mengesankan, dengan panjang 18.5 cm, lebar 2.5 cm, dan tinggi 22 cm.

Buku catatan ini bukan hanya sekadar benda fisik, melainkan jendela ke dalam dunia seorang Adinegoro dan proses kreatifnya dalam menciptakan tulisan yang mempengaruhi banyak orang. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya catatan sebagai wadah untuk merekam pemikiran dan ide-ide berharga yang dapat membentuk arah perjalanan sejarah pers dan komunikasi di Indonesia.

Cetakan Alat Pres Piringan Hitam Lokananta

Koleksi 5. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Alat Pres Piringan Hitam yang hadir di depan kita memiliki jejak sejarah yang tak terhingga, menjadi bagian penting dari perusahaan pencetak piringan hitam legendaris, Lokananta. Pada tahun 1956, di kota Solo, Jawa Tengah, Lokananta berdiri sebagai pelopor dalam dunia produksi musik di Indonesia. Dengan perjalanan waktu, studio ini pun berkembang menjadi yang tertua di tanah air, menjadi saksi bisu perubahan dan perkembangan dalam industri musik kita.

Dengan nomor registrasi 4.5 dan tahun registrasi 1993, Alat Pres Piringan Hitam ini menjadi jendela yang menghubungkan kita dengan warisan Lokananta. Nomor inventaris MP.PC/RAD0038 menunjukkan pentingnya kontribusi berbagai pihak dalam melestarikan artefak berharga ini. Terbuat dari logam, alat pres ini memiliki dimensi yang mengesankan, dengan diameter 32 cm dan ketebalan 6 cm.

Alat Pres Piringan Hitam ini bukan hanya sekadar benda fisik, melainkan cerminan dari perjalanan panjang Lokananta dalam menghasilkan karya-karya musik yang telah memengaruhi banyak generasi. Ia mengingatkan kita akan peranan penting studio musik ini dalam membentuk identitas musik Indonesia, serta perubahan teknologi yang telah mengubah cara kita mendengarkan musik dari zaman ke zaman. Dengan melihat artefak bersejarah ini, kita dapat merenung tentang bagaimana musik tidak hanya beresonansi dengan hati, tetapi juga dengan perjalanan sejarah kita.

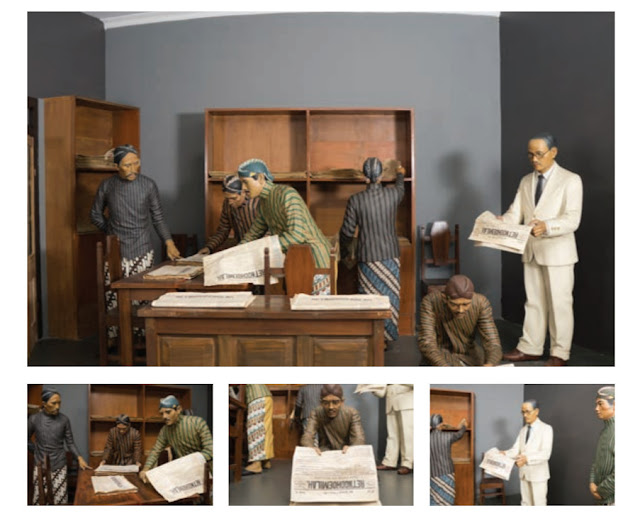

Dr. Wahidin Soedirohoesodo Memimpin Kantor Koran Retnodhoemilah

Koleksi 6. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Surat kabar yang muncul pada tanggal 18 Agustus 1945 di wilayah Jawa Timur ini menjadi saksi bisu dari momen penting dalam sejarah, yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Koran ini membawa bukti nyata tentang kecepatan dan tekad dari berbagai pihak untuk menyebarkan berita yang vital. Koran ini membuktikan bahwa upaya penyebaran informasi yang signifikan, seperti Proklamasi Kemerdekaan, telah melibatkan para angkasawan radio dan media massa. Dalam hal ini, koran ini memiliki peran berarti dalam menyebarkan berita penting ini.

Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dicetak dalam bahasa Jawa, sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam koran ini. Di samping itu, koran ini juga memuat laporan mengenai perkembangan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui koran ini, kita dapat menyaksikan bagaimana berbagai peristiwa penting pada masa itu diabadikan dalam bentuk tulisan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Dengan nomor registrasi 1.128 dan tahun registrasi 1993, koran ini menjadi bagian yang tak ternilai dalam koleksi Museum Penerangan. Kontribusi dari Kasman K.S. dalam memelihara dan mendokumentasikan koran ini turut diakui. Terbuat dari serat fiber, kayu, dan karet, koran ini menghadirkan sejarah dalam bentuk fisik. Detail ukuran koran ini sayangnya tidak disertakan dalam data yang diberikan.

Koran ini adalah bukti yang menghubungkan kita dengan masa lalu, mengingatkan kita akan pentingnya media massa sebagai alat penyebaran informasi dan penghubung antara peristiwa bersejarah dengan masyarakat luas. Ia mengilustrasikan komitmen kolektif untuk menyebarkan nilai-nilai penting dalam sejarah kita dan melibatkan masyarakat dalam perjalanan menuju kemerdekaan.

Lahirnya TVRI

Koleksi 7. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Diorama yang terpajang di hadapan kita menjadi jendela ke dalam peristiwa bersejarah yang tak terlupakan, yaitu liputan acara ASIAN GAMES IV yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1962. Ajang ASIAN GAMES IV ini memiliki makna yang lebih mendalam karena menjadi peristiwa pertama yang dicover oleh TVRI, sebuah tonggak penting dalam sejarah penyiaran di Indonesia. Meski sebelumnya TVRI telah merekam gambar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI, tanggal 23 Agustus 1962 dipilih sebagai hari kelahiran resmi TVRI, mengantisipasi pelaksanaan ASIAN GAMES IV yang berlangsung hanya satu hari setelahnya.

Lebih dari sekadar gambaran visual, diorama ini mengabadikan saat-saat penting dalam perkembangan televisi di Indonesia. ASIAN GAMES IV menjadi momentum yang memperlihatkan kemampuan dan potensi TVRI dalam meliput peristiwa besar. TVRI, sebagai lembaga penyiaran resmi, telah memainkan peran yang vital dalam membangun kesadaran nasional dan menghubungkan seluruh negeri melalui layar televisi. Hingga hari ini, TVRI terus menjalankan fungsinya dan memiliki kantor yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Dengan nomor registrasi 5.76 dan tahun registrasi 1993, diorama ini memasukkan kita ke dalam peristiwa bersejarah dengan cara yang penuh keterlibatan. Kontribusi dari Kasman K.S. dalam merawat dan mendokumentasikan diorama ini juga turut diakui. Terbuat dari serat fiber, kayu, dan karet, diorama ini menghidupkan kembali masa lalu. Meskipun detail ukuran diorama tidak tercantum dalam data, namun ia tetap menjadi jendela penting yang menghubungkan kita dengan warisan penyiaran dan olahraga di Indonesia.

Studio TVRI Tahun 1990-an

Koleksi 8. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Ruang ini menghadirkan gambaran hidup dari suasana studio TVRI pada era 1990-an. Terbagi menjadi dua ruangan, kita dapat melihat ruang kendali (monitoring) serta ruang studio siaran dalam konteks yang mendalam. Di tengahnya, terdapat patung yang menggambarkan kelengkapan personel yang tak terpisahkan dalam sebuah produksi siaran televisi. Dari pembawa acara hingga bintang tamu, kameramen, dan produser, patung ini menjadi potret hidup yang merepresentasikan berbagai peran di balik layar.

Lebih dari sekadar visual, ruangan ini membawa kita kembali ke zaman ketika produksi televisi masih dipengaruhi oleh teknologi dan keadaan pada masa itu. Sebuah refleksi dari waktu di mana TVRI telah berperan sebagai jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat. Seiring dengan proses siaran yang terus berkembang, ruangan ini menjadi tempat di mana kelengkapan perangkat yang diperlukan dalam menunjang siaran televisi tersusun dengan rapi.

Dengan nomor registrasi 5.89 dan tahun registrasi 1993, ruangan ini menjadi potret yang tak ternilai dalam koleksi Museum Penerangan. Meski detail bahan dan ukuran ruangan tidak dijelaskan dalam data yang diberikan, kontribusi dari berbagai pihak dalam menjaga dan melestarikan ruangan ini patut diakui. Ruangan ini melambangkan semangat kerja kolektif yang terlibat dalam produksi siaran televisi, mengingatkan kita pada evolusi teknologi dan pengaruh media yang telah membentuk cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia.

Penyerbuan G30S di Studio RRI

Koleksi 9. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Diorama yang kita hadapi merupakan cerminan masa lalu yang penuh tantangan dan risiko, terutama pada periode sebelum reformasi. Menyampaikan fakta di tengah konteks tersebut tidaklah mudah, dan dalam beberapa kasus, nyawa pun menjadi taruhannya. Dalam diorama ini, kita memasuki dunia yang membayangkan risiko yang dihadapi oleh seorang penyiar dari Radio Republik Indonesia (RRI) pada masa G30S PKI.

Pada masa yang penuh ketidakpastian tersebut, penyiar dan operator RRI Jakarta diperhadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka untuk menyiarkan berita yang tidak sesuai dengan hati nurani dan menyalahi prosedur yang seharusnya diikuti. Diorama ini menjadi gambaran dari tekanan psikologis dan moral yang harus mereka hadapi, di mana tuntutan untuk menyampaikan pesan yang tidak benar bisa mengancam integritas mereka sebagai penyampai informasi.

Dengan nomor registrasi 1.102 dan tahun registrasi 1993, diorama ini adalah jendela yang menghubungkan kita dengan masa lalu yang penuh warna dan kompleksitas. Kontribusi dari Kasman K.S. dalam merawat dan mendokumentasikan diorama ini merupakan bagian tak terpisahkan dari melestarikan sejarah yang tak boleh dilupakan. Terbuat dari serat fiber, kayu, dan karet, diorama ini menghadirkan gambaran fisik tentang momen krusial dalam sejarah komunikasi di Indonesia. Meskipun tidak ada informasi yang diberikan mengenai detail ukuran diorama, tetapi ia tetap menjadi gambaran yang kuat tentang peran dan pengaruh media dalam situasi yang penuh risiko dan tekanan.

Presiden Soeharto Memberikan Trofi Kelompencapir

Koleksi 10. (sumber: muspen.kominfo.go.id)

Diorama yang kita saksikan merefleksikan sebuah momen bersejarah, yaitu penyerahan piala Kelompencapir terbaik tingkat Nasional oleh Presiden Soeharto, yang berlangsung di Tapos, Bogor, Jawa Barat. Kelompencapir merupakan singkatan dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa. Di masa lalu, pertukaran informasi antar individu dilakukan melalui diskusi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari berbagai kalangan. Di dalam lingkup ini, informasi dari radio, televisi, dan surat kabar menjadi bahan pembicaraan yang saling dipertukarkan.

Diorama ini mengingatkan kita tentang cara berbagi informasi pada masa lampau, di mana berdiskusi secara langsung di dalam kelompok menjadi sebuah sarana vital dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi. Piala Kelompencapir terbaik tingkat Nasional yang diberikan oleh Presiden Soeharto mengakui kontribusi signifikan dari para anggota kelompok ini dalam penyebaran informasi.

Nomor registrasi 2.26 dan tahun registrasi 1993 menjadikan diorama ini sebagai benda bersejarah yang tak ternilai dalam koleksi Museum Penerangan. Kontribusi dari Kasman K.S. dalam merawat dan mendokumentasikan diorama ini merupakan bagian penting dalam menjaga sejarah yang berharga. Meskipun informasi tentang bahan dan ukuran diorama tidak tersedia dalam data yang diberikan, diorama ini tetap menjadi jendela yang menghubungkan kita dengan praktik komunikasi masa lalu yang berperan penting dalam membentuk komunitas dan penyebaran informasi di Indonesia.

Sejarah komunikasi adalah perjalanan yang menghubungkan kita dengan jejak-jejak penuh makna dari masa ke masa. Setiap artefak, buku catatan, alat, dan diorama yang ada dalam koleksi Museum Penerangan menjadi jendela yang membawa kita menyelami nilai-nilai, perjuangan, dan evolusi komunikasi di Indonesia. Dalam Bagian 1 artikel ini, kita telah menjelajahi sebagian dari harta karun sejarah komunikasi, dari alat perekam blank yang merekam pesan di balik siaran radio, hingga buku catatan yang menyimpan pemikiran jurnalis berpengaruh seperti Adinegoro, dan diorama yang menghidupkan kembali momen-momen penting dalam perjalanan televisi dan pers di negeri ini.

Jadilah saksi dari perjalanan bersejarah yang tak ternilai ini dan ikuti Bagian 2 artikel kami untuk melanjutkan penjelajahan melintasi koleksi Museum Penerangan. Bersama-sama, kita akan merenungi nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap artefak dan melihat bagaimana komunikasi telah membentuk identitas dan perjalanan bangsa. Sampai jumpa di Bagian 2!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)